ブログ・コラム

DX(デジタルトランスフォーメーション)

2022.12.07

e-とぴあ・かがわとSetouchi i-Base訪問

先日の、地域ICTクラブ地域交流会in香川で

活動報告をしてくださったe-とぴあ・かがわ。

そして、その中にあるSetouchi i-Base。

とっても、興味がわいて、

こりゃ、観光している場合じゃないぞということで、

急きょ、訪問してきました。

e-とぴあ・かがわは、

「あなたが主役の創造と交流プラザ!」をテーマに、

子どもから大人まですべての方に情報通信技術(ICT)を

ご活用いただくための参加体験型施設

※HPより抜粋

子供プログラミング体験から

高齢者スマホ講座まで、

地域のICTレベルアップを狙った

取り組みのようで、

もう10数年も活動しているらしい。

その中に、2年前に

Setouchi i-Baseという

オープンイノベーション拠点がオープン。

情報通信関連産業の人材を育成や

起業・誘致、既存企業の強化を

狙っているようです。

とっても素晴らしい施設で、

活動も活発。

3Dプリンタやレーザーカッターの部屋は、

アナログツールもあり、

最新のモノづくりができる。

ロボカップ・ジュニアの部屋もあり、

普段から、子供が来てプログラムしたり

ロボットを改造・試走できる。

各種ミーティングルーム、

テレカンルーム、

コワーキングスペースも充実している。

これを、数1000円で利用ができる。

さすが、初代デジタル担当大臣平井さんのおひざ元。

こんなのが、静岡県、

特に東部にあったらなぁ。

コーディネータも交代で常駐。

それぞれの強みを生かしたアドバイスや、

時には会社とつなげたりもしているようだ。

ほんと、すばらしい取り組みだった。

2022.12.06

地域ICTクラブ地域交流会 in 香川

地域ICTクラブに関わるようになって、

だんだん面白くなってきた。

特に、これに関わっている人たちがおもしろい。

マニアックな人たちばかり!(誉め言葉です!)

今回は、教育関係者が多かったように思う。

地域ICTクラブ地域交流会は

地域のICT人材育成に関わる人たち、

・地域ICTクラブ自体

・教育関係者

・自治体

・企業

などのステークホルダーが出会い、

新たな行動を起こすきっかけとするのが目的。

総務省の主催者あいさつの後、

基調講演は、

地域とのICT・AI連携と事業継続について

香川大学の林敏浩氏。

以前から活動してきた取り組みと

最新の情報をご提供いただきました。

地域DXとしてのまちのデータ研究室。

ノーコード、ローコードのアプリ-ケーション制作やハンズオン。

高松市提供のオープンデータ活用による

デザイン志向に基づく地域課題解決アプリ

eかみしばいコンテストなどの地域住民主体のまちづくりや

「ちーず」(まちのデータ地図ちーず)との連携

など、情報が盛りだくさん。

1つ1つ、じっくり聞きたい内容でした。

(時間が足りない!)

地域ICTクラブの活動事例報告としては、

地元、丸亀ICTクラブと同じ四国の高知ICTクラブ

丸亀ICTクラブは、

地元の民間企業、想隆社と、教育科学研究社によるクラブ。

STEM/STEAM教育としてクラブを運営している。

100%民間企業によるクラブ運営に

とても興味がわきました。

続く、高知ICTクラブは、

地元高知高専と連携したクラブ。

運営も、高知高専の先生が中心。

教材も自分で開発して、

その事例は、本として出版されるまでになっている。

クラブの運営の1つのハードルは教材。

地域ICTクラブの場合、横のつながりで、

教材の参考にすることができそう。

できればお互い貸し借りできるようになったらいいな。

長くなってきたので、

今回はこのくらいで。

2022.11.30

ハイブリット会議のちょっとしたコツ(レイアウト編)

コロナが落ち着いてきて

とっても増えたハイブリッド会議。

やってみるとわかるのですが、

実は、完全オンラインより難しい。

対面会場が中心となってしまい、

オンライン側が蚊帳の外となることが多い。

小規模会議の場合は、

テーブルレイアウトで、

ある程度、軽減し、

対面・オンラインの境を低くすることができる。

それは、レイアウト。

よくあるレイアウトは、

対面会場が向かい合っていて、

その横に、画面があるパターン。

これだと、対面同士が話しをして、

オンラインが取り残される。

画面に対して、

半円型に座って、

画面と向かい合うようにすると

これが、ある程度までは軽減される。

対面の人たちの視界には、

常に画面があり、

視線の先には、

カメラがある。

オンラインの人から見ても、

自分に視線が注がれているように感じる。

360度カメラを使えば、さらに良い。

小規模ハイブリッド会議の場合に限るが、

このような方法も試してみるといいですね。

2022.11.21

地域ICTクラブ 地域交流会 in 鹿児島

きょうは鹿児島入りして

地域ICTクラブ地域交流会 in 鹿児島に

参加してきました。

遠いし、時間とお金がかかるし、

行くことを迷ったのですが、

迷ったときは行動したほうがいい。

ということできてみたが

やっぱりよかった。

お隣り熊本から、

熊本地域ICT クラブと、

熊本市防災ICT 人材育成協議会

の、2団体が来て活動事例を報告。

合わせて、

株式会社CoCoDigi(鹿児島Kids プログラミングコンテスト)

株式会社HEIYA

NEC ソリューションイノベータ株式会社

Apparel Creation M4210

の4団体が、

鹿児島でやっているICT的な活動を報告。

鹿児島には地域ICTクラブがない。

だから、交流会といっても

鹿児島の地域ICTクラブの交流ではなく

鹿児島で、地域ICTクラブとして活動しませんか?

作りませんか?ということが主テーマとなった。

熊本の2団体は、どちらもとても充実した活動をされている。

そのうちの1つは、

少年少女発明クラブも関わったり(私も!)

熊本高専と一緒に活動したり(私は沼津高専!)

そして、地域ICTクラブとして活動し(私も興味持ってる!)

なにか、とっても共通項が多くて親近感バリバリ。

地域のICT活動の在り方を教えていただきました。

来年2月には、沼津市で

地域ICTクラブ地域交流会 in 静岡を開催します。

さて、地元静岡東部伊豆地区では、

どんな活動をしようか。

2022.10.30

高専祭とスタートアップウィークエンド

土日で高専祭があったけど、

きのうの土曜日は、

ホームカミングデーで

同窓会として活動していたので、

まったく高専祭が見学できなかった。

ということで、

きょうは、午前中を使って、

見学をしてきた。

コロナになって、

実に3年ぶりの

一般の人も見学ができる高専祭。

それでも、人を集めすぎてはいけない

という配慮が随所に感じられる。

運営も加減に悩んでいるのだろう。

ごくろうさまです。

それでも、学生は楽しそうにやっていた。

展示数もいつもよりは少ないが、

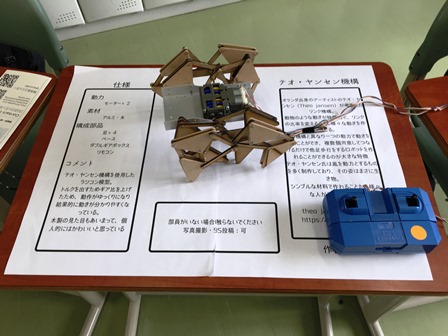

それでも、高専生らしい展示がいくつもあり、

とても興味深い。

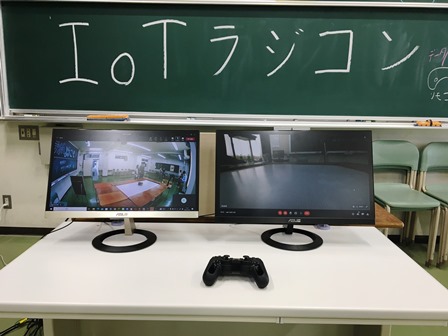

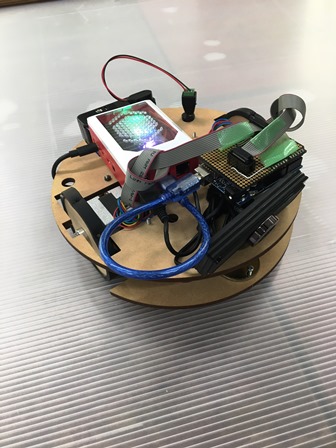

別の建物から遠隔操作ができる

IoTロボコン。

60㏄の水素2本で17km走れる、

水素電池を使ったEVカー。

どれも、学生たちの手で作られたもの。

すばらしいなぁ。

私は40年前のクラス展示で

リニアモーターカーの実験?模型?を作ったなぁ。

機械工学科なのに、なぜリニアだったのか。

まったく覚えていないが、

毎晩毎晩、手でコイルをたくさん巻いた。

午後には、三島で開催の

スタートアップウィークエンド三島に

顔出しをしてきた。

15時からプレゼンということだったが、

残念ながら、そこまでいられなかったので、

ちょっとだけ雰囲気を感じてきた。

参加者の一人から、

検討している企画のヒアリングを受けたり、

とっても刺激的だった。

いまの若者、いまの高専生は

ほんとすばらしい人が多い。

私たち大人は見習わないとね。