ブログ・コラム

2025.02.01

モーニングでの会話

「イラッシャイマセ」

「やぁ、ジェイク! いつもの」

「おや、きょうは早い時間からカップルがいらっしゃって、おしゃべりしていますよ。

お話し、ちょっと盗み聞きしてみましょうか・・・」

というわけではないけど、

たまたま隣の男女ペアの会話が気になってしまった。

女性が話しをしている。

(なんかの営業かな)

話しは上手。

だけど一方的に話しまくっている。

スキがない!

もっと、相手の話しを引き出したほうがいいのでは?

などと思いながら耳を傾ける。

男性は心地よい相槌を打って聞いている。

穏やかで柔らかなトーン。

女性はめっちゃ話しやすいだろう。

(あれ?もしかして、男性が話しを引き出している?)

もしかして、男性が営業なのか?

だとすると凄腕なのかもしれない。

だんだん、女性の話しが、

「美容」「化粧品」「健康」「イベントへのお誘い」に向いていく。

(やはり、女性が営業なのか?)

どんな人たちなのか見てみたいと思い、

トイレに行くふりをして、2人を見る。

(やべ!女性と目があっちゃった)

などと、ちょっと焦りながら(笑)

話しまくりの女性営業と思われる人は、

特に具体的な話しは取り付けられずに話しは終了。

これは成功だったのか失敗だったのか、

それとも次につながるのか、

気になったモーニングの隣の会話だった。

2025.01.31

開催決定!kintone Café 静岡東部伊豆支部 Vol.2

好評のうちに開催できた昨年11月の

kintone Café 静岡東部伊豆支部 Vol.1

第2回が伊豆市での開催に決まりました。

kintoneユーザーもそうでない人も

ノーコード、DX、ITコミュニティなどに興味のある人は

参加してみてください。

とてもハードルの低い、ゆるい会です。

Peatixで参加表明をお願いします。

やり方がわからないければ私にDMでも大丈夫。

終わった後に、二次会もあるかも!

記

日時:2025年2月26日(水)15:00~17:30

会場:生きいきプラザ(静岡県伊豆市小立野66−1)

※伊豆箱根鉄道 修善寺駅より徒歩10分

参加費:無料

タイムスケジュール(目安です)

14:45:受付開始

15:00:開会!

・サイボウズ社員がkintone愛を語る!(サイボウズ株式会社 松井隆幸氏)

・伊豆市のノーコード宣言シティとしての取組み(伊豆市CIO補佐官 中村祥子氏)

15:45:参加者によるピッチタイム

16:30:交流会・茶話会(参加は自由です。流れ解散スタイルになります)

17:30:終了

2025.01.30

就労支援訓練講師

ここ何年か、仲間の社長に声をかけてもらい、就労支援訓練の講師をやらせてもらっている。

今回の訓練では、3時間×7回の講座を担当した。

内容は、Zoom、ホームページ運用や画像、動画の加工・作成について。

AI体験もした。

今週で私の担当は全て終了。

お疲れ様!>俺(笑)

私は話すことそのものは苦手ではない。

ただ一方的に話すだけならできる。

しかし、相手にきちんと受け止めてもらえるように話すのは、

上手ではないし、ものすごく疲れる。

人間が苦手なのだ(笑)

それでも、自分にとっては良いトレーニングになっていると思う。

最近、「得意なこと、好きなことだけをやるべきだ」という風潮が強い。

得意なことを突き進めていくというプラスの部分は素晴らしい。

しかし、得意でないことや苦手なマイナスを

切り捨ててしまうという考え方は似て非なるもので、

必ずしも良い結果を生むとは思えない。

(浮いた時間を、得意なこと、好きなことにさらに投入するのであればよい)

VUCAの時代と言われて数年。

自分の中にないものと出会い、自分の得意なものと組み合わせ、

新たな価値を作る。

成功していない私が言うことなので説得力はないかもしれないけど、

得意なことだけに頼らず、いろんなことをやってみるのも大切だと感じている。

まあ、そんなことを考えながらも、今回の講義は良い経験になった。

また次回があれば、さらに工夫してみようと思う。

2025.01.29

農山村と企業とつながる?

先日お声掛けいただき、地域の農山村の課題に触れるワークショップに参加することになった。

高齢化や人手不足などで困っている農山村地域が

静岡県だけでも265もあるという。

そういう地域と企業・学校とつながり、

新たな価値や関係人口を創出する取り組みがあるらしい。

そんな課題に触れて、知るワークショップがあるということで

参加してみることになった。

今回の話しは、地域ICTクラブの交流会を運営した縁で

知り合った人からのご紹介。

こうやって思い出してもらえることはありがたい。

私たちの分野からは離れているが

離れているほど、イノベーションも大きいのではないか?との思いで、

いただいた機会、まずは行ってみようと思う。

どなたか、ご興味がある人、一緒に参加してみませんか?

2025.01.28

OPEN NUMAZU行ってみた

OPEN NUMAZU 2024が始まったので、さっそく行ってみた。

「OPEN NUMAZU 2024」は、公共空間を活用し、街を人々の心にも開放することで、

人を中心とした賑わいあふれる日常風景を創り出すプロジェクトだ。

仲見世商店街やさんさん通りには、椅子や植栽を配置した「くつろぎ空間」が設置され、

駅前地下道の壁面にはテープアートが制作されている。

街全体を使った、ユニークな取り組みが展開されている。

旧西武百貨店跡地には、サンドイッチやドリンクなどのお店も出展している。

私も初日に行ってみたが、知り合いの皆さんがたくさんいて、

久しぶりの人とも会えて、楽しい時間を過ごせた。

昼間、風がなく火があると暖かいだろうと思うが、

私が行ったときは風が強くて寒かった(笑)。

でも、ストーブを用意してくれていたので、温まりながら話をすることができた。

このイベントは、2月9日(日)までの開催らしい。

また時間を作って、もう一度行ってみようと思う。

2025.01.27

1/27月 花だん記録

おはようございます。

今週の周辺地域の清掃と花だん記録。

街路樹の根元の花を、また増やした。

週末に水切れになってしまい、

花がしおれてる。

このあと水やったので戻ってきてるけどね。

2025.01.26

お通じの話

日曜日なので、こんな話題を。

私はお通じに少し難がある。

なかなか出にくく、出したい感じはあるが物理的に出てこない。

おそらく硬いのだろうと思う。

主食系を抑えているのが原因の一つかもしれない。

水分摂取は多いものの、コーヒー/お茶をたくさん飲むので、脱水症状気味なのかもしれない。

いくつかの方法を試しているものの、根本的な解決には至っていない。

「もっと米を食え!」

っていう事なのはわかってるけど、それ以外の方法で。

もし「これいいんじゃない?」という方法があれば、ぜひ教えてください。

2025.01.25

新年会

きょうは中小企業家同友会沼津支部のイントロセミナーと新年会に参加した。

イントロセミナーには、2人のゲストが参加。

入会して、磨き合う仲間が増えてくれたら嬉しいなと思う。

新年会としては、これがおそらく今年最後。

ダイエットに厳しい時期をなんとか乗り切った!

いや、正確には乗り切れなかったが、とにかく過ぎた(笑)

2025.01.24

押印不要 だが提出は紙限定

なんとかならんもんですかね~

押印不要になったのはいいのだが。

様式がExcelなどになり、ホームページからダウンロードできるようになったり、役所からメールで送ってもらえるのもすばらしいことだ。

しかし、提出は紙縛り。

なんとかならんもんですかね~

様式をメールで送るのも

1.役所からテストメールを送る

2.テストメールが届いたか、電話が入って確認

3.本メールを送る

という念の入れよう。

いやはやすばらしい、ていねいなお仕事。

モヤモヤした週末(笑)

2025.01.23

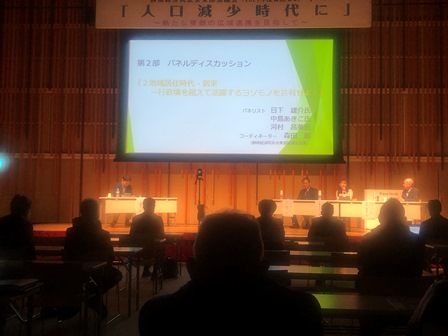

イノベーションのポイント

静岡経済同友会東部協議会の公開例会に参加した。

テーマは地域活性、そして共創。

その中で印象に残った話のひとつ。

イノベーションとは、既存知と別の既存知の組み合わせ。

また、リフレーミングの重要性についても話があった。

枠をずらし、見方を変える。

これにより、進化、アップデートを実現することが大切だという。

なるほどその通りだと思った。

この世の中で、誰もやったことのないことを編み出すのは大変だ。

凡人にはなかなかできることではない。

しかし、今あるもの同士を組み合わせることなら、難易度は下がる。

特に、距離感のあるものどうしを組み合わせることで、

イノベーションは生まれやすいかもしれない。

そのためには、自分の専門や得意な分野だけでなく、

全く異なる分野に目を向けたり、良いものにたくさん触れることが重要だと思う。

イノベーションは、自分の身の回りだけでは起こりづらい。

外部の人や分野・情報と交わることで、イノベーションが生まれやすくなる。

だからこそ、積極的にいろいろな人と触れ合う。

私の苦手な領域ではあるが、避けて通ることはできないように思う。